Traktat: Stadtführung - Hamburg und die Freimaurerei

Stadtführung: Das alte Hamburg & die frühe deutsche Freimaurerei

Der freimaurerische Stadtrundgang wurde durchgeführt und verfasst von Robert Matthees am 15. Juni 2024 im Rahmen des 50. Stiftungsfestes der Loge Lessing am Tor zur Welt Nr. 7 im Orient Hamburg.

Moin vorm Rathaus (Haupteingang)

Wir befinden uns vor dem Hamburger Rathaus, quasi direkt in der historischen Hamburger Altstadt. [in Richtung Bäckerstraße zeigen] Das ist ein bedeutender Ort für die deutsche Freimaurerei. — Weiß jemand, weshalb Hamburg bezüglich der Freimaurerei eine besondere Stellung einnimmt? [jemand sagt bestimmt: “älteste Loge”]

Ja, genau, oft heißt es, in Hamburg befinde sich die älteste deutsche Loge. Und das ist auch fast korrekt. In Hamburg befindet sich zumindest die älteste, heute noch existente Loge Deutschlands. Sie wurde im Dezember 1737 als Loge d’Hambourg gegründet und trägt seit 1743 den Namen Absalom.

Bereits 1727, zehn Jahre zuvor, wurde allerdings schon eine Freimaurerloge in Mannheim gegründet. Diese gibt’s jedoch nicht mehr.

Auch wurde 1729 ein gewisser Herr Thuanus durch den englischen Großmeister zum Provinzial-Großmeister von Niedersachsen ernannt, mit dem erklärten Ziel, in Deutschland Logen zu gründen. Von so einer Tätigkeit ist uns nichts bekannt.

Und sogar hier in Hamburg gab es vier Jahre vor der heutigen Absalom bereits eine andere Freimaurerloge. Mit der später folgenden Loge, der Loge d’Hambourg, ging es dann indes erst wirklich so richtig los, wie wir gleich sehen werden.

Ich möchte jedoch gerne etwas chronologisch vorgehen. Denn ohne Hamburg gibt’s hier auch keine Logen. Und wir befinden uns tatsächlich nur etwa 300 Meter von dem Ort entfernt, wo Hamburg selbst begann. Da auch viele Besucherinnen und Besucher von außerhalb hier sind, möchte ich mir den Ort gerne mit euch anschauen, bevor wir im zweiten Teil dann zur Freimaurerei kommen. — Da gibt’s auch ein paar echt coole Steine.

Die Strecke des gesamten Rundgangs wird knapp 1,5 km betragen. Ich denke, wir sind eine gute Stunde unterwegs, bis wir uns dann am Ende hier wiederfinden werden. —

Folgt mir bitte also zuerst einmal zum Hammaburg-Platz. Los geht’s!

Hammaburg (Hammaburg-Platz)

Was für seltsame Stahlwände, oder? — Bedenken wir die Tatsache, dass wir uns auf einem Platz befinden, der sich “Hamma-Burg”-Platz nennt: Hat jemand vielleicht eine Idee, was diese Wände darstellen? Bzw. welchen Bereich von einst sie heute markieren?

[jemand sagt bestimmt etwas wie: “das alte Hamburg” / “eine Burg”]

(Hammaburg-Platz, Foto: Robert Matthees, 2024)

Damit liegen wir richtig. Bereits im 9. Jahrhundert wurde hier gelebt und gehandelt. Das Wort Ham beschreibt dabei im Altsächsischen eine umzäunte Wiese bzw. eine abgegrenzte Bucht in einer feuchten Niederung. Und in dieser hier befand sich einst eine besonders geschützte Version derselben, die von einem Erd- und Holzwall umgeben war. Daher der Name Hamma-Burg. — So sah es damals aus. [Bilder zeigen, siehe Website des AHM] Was die Stahlwände markieren, das ist die einstige Hammaburg.

Etwa 150 Personen lebten hier, als 831 ein Mönch namens Ansgar hergeschickt wurde. Dieser kam im Auftrag von Ludwig dem Frommen, seinerseits König und Kaiser. Ludwig hieß auch offenbar nicht nur “der Fromme”, er war es auch und nahm das alles schon recht ernst. Er schickte Ansgar nämlich hierher, damit dieser die Hammaburg als Brückenkopf ausbauen möge und zwar für nichts Geringeres als die weitere Christianisierung des Nordens. Ansgar errichtete hier eine hölzerne Kirche und eine Schule.

Mit der Christianisierung lief’s jedoch nicht ganz so wie geplant. Vor allem die Wikinger wurden scheinbar richtig sauer. Überfälle und Reibereien gab es sicher immer: Doch bereits vier Jahre später kam es zu einem sehr großen Überfall und Ansgars Kirche wurde niedergebrannt. Er floh daraufhin weiter südlich ins sichere Bremen.

Die Hammaburg indes erholte sich wegen der günstigen Handelslage an der Elbe schnell, alles wurde wieder aufgebaut, auch ohne Ansgar. Zeugnisse des Handels sehen wir hier.

(Gewandspange, Foto: Robert Matthees, 2024 - weiter Bilder siehe Website des AHM)

Darunter befindet sich eine Gewandspange mit einem Heiligen. Diese wurden in der Region sicher ab dem Jahr 804 populär, also nach den Sachsenkriegen und der damit verbundenen Bekehrung der Sachsen zum Christentum.

Das Kruzifix aus Knochen wurde ca. 950-1000 gefertigt. Diese Artefakte zeigen, dass sich die frühen Hammaburgerinnen und Hammaburger zu ihrem neuen Glauben bekennen wollten. Wir sehen aber auch ein Wikingerschwert, das unweit von hier im heutigen Stade gefunden worden ist.

Später folgten Erweiterungen und Umbauten, neue Hammaburgen — und heute sagen wir hier Moin.

Lange Zeit stand hier auch ein Dom: erbaut 1245. Er wurde irgendwann nicht mehr genutzt und die Ruine ab 1804 tatsächlich aus Kostengründen abgerissen. Die quadratischen Sitzkuben auf dem Platz markieren heute seine einstigen Pfeiler und Säulen.

(Hammaburg-Platz, Foto: Robert Matthees, 2024)

Hier auf dem Platz sehen wir noch die St. Petri Kirche [darauf zeigen], sie wurde im 11. Jahrhundert gegründet, aber erst 1418 vollständig mit Turm usw. fertiggestellt. Der große Brand in Hamburg hat das Original 1842 fast vollständig zerstört.

(Kirche St. Patri, Foto: Robert Matthees, 2024)

Später wirkte in dieser Kirche ein ganz besonderer Mann. Den besuchen wir gleich noch. Aber erstmal gehen wir an die Ecke da vor. Los geht’s!

Steinstraße, Steintor, Steindamm (vor Bischofsburg)

Wir versetzen uns wieder ins 13./14. Jahrhundert:

Hier steht also das frühe Hamburg. [Richtung Hammaburg-Platz] Wir haben auch

die beiden Kirchen: Der Dom steht heute nicht mehr, St. Petri stand damals erst halb.

Und was spannend ist: Es gab hier schon im 13. Jahrhundert eine gepflasterte Straße, die Steinstraße, dafür schauen wir mal in diese Richtung. [Richtung Steinstraße zeigen]

(Steinstraße, Foto: Robert Matthees, 2024)

Die Steinstraße gibt's noch heute, sie beginnt gleich da vorne. Sie verband das Steintor, also das ganz alte Hamburger Stadttor, über den hier östlich folgenden Steindamm, mit einer Landstraße nach Lübeck. In Lübeck gibt’s noch heute ein Steintor.

Das Hamburger Steintor jedenfalls, vor allem das ganz alte, gibt's schon lange nicht mehr. Hier seht ihr die älteste bekannte Abbildung aus dem Jahr 1304 auf dem Stadtwappen, dem Siegel der Stadt (siehe Website des AHM]).

Jetzt überlegen wir mal:

Die Steinstraße beginnt da vorn. — Und der Steindamm beginnt noch weiter vorn, heute hinter dem Hauptbahnhof mit vielen internationalen Restaurants. — Und hinter uns stand einst der große Dom. — Wenn wir das Wappen jetzt noch einmal genau anschauen, dann muss ja eigentlich hier irgendwo das alte Steintor gestanden haben, oder? — Richtig. Genau hier.

Wir stehen vor einem Cafe, das Bischofsburg heißt. Das ist eigentlich ein Museum. Denn darin befindet sich ein Steinkreis aus dem 12. Jahrhundert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hielten ihn anfangs für einen Teil des alten Wohnsitzes des Bischofs. Daher der Name. Er entpuppte sich jedoch als das Fundament eines der Türme des alten Hamburger Steintors. Was wir also sehen, wenn wir gleich runter gehen, sind die Reste jenes Tores, das wir vom Stadtwappen kennen. — Der andere Turm wird unter dem Verlagssitz der Zeit auf der anderen Straßenseite vermutet. [darauf zeigen]

Los, wir gehen mal runter.

(Bischofsburg, Foto: Robert Matthees, 2024)

Es handelt sich hier um das älteste uns aktuell bekannte, erhalten gebliebene Fundament eines Steingebäudes unserer Stadt. Das musste ich euch als FM einfach zeigen! Wie ihr seht, gibt’s hier auch viele Schautafeln und weitere Infos. Die könnt ihr gerne etwas studieren. Ich kenne das alles schon ein bisschen und würde daher schon mal wieder hoch gehen und dort auf euch warten. Ich kaufe mir derweil einen Kaffee für den Weg. Denn hiermit steht das alte Hamburg. Gleich laufen wir weiter zur Trostbrücke, etwa 500 Meter, mit einem kleinen Abstecher, und da beginnt dann der zweite Teil. —

Ich würde sagen, wir treffen uns in etwa 5 Minuten alle wieder oben, passt das?

Dietrich Bonhoeffer (Denkmal vor St. Petri)

Ich entzünde mal ein wenig Weihrauch, das gehört sich so:

Ein bisschen Weihrauchharz aus Äthiopien, das hier in Hamburg gehandelt wird,

und natürlich auch ein bisschen Rosenweihrauch, für’s Herz.

Denn kein geringerer als der Antifaschist und evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer wirkte hier als Pfarrer, bis er 1943 verhaftet wurde.

Darum konnten wir hier nicht einfach vorbeigehen.

(Dietrich Bonhoeffer Denkmal, Foto: Robert Matthees, 2024)

Aus der KZ-Haft fügte er am 19. Dezember 1944 einem Brief ein paar Verse bei. Es handelt sich dabei um ein Lied, das den meisten bekannt sein dürfte. Sein Inhalt ist umso beeindruckender, wenn wir bedenken, dass Dietrich Bonhoeffer diese Verse so verfasste, wie er hier vor uns steht: in Häftlingskleidung, eingesperrt, in der tiefsten Nacht des KZs. Und dennoch dichtet er:

“Von guten Mächten treu und still umgeben,

behütet und getröstet wunderbar,

so will ich diese Tage mit euch leben

und mit euch gehen in ein neues Jahr. [...]

[Passt also auch zu unserem maurerischen Jahreswechsel, den wir morgen zelebrieren.

Bei den nächsten Versen: bitte bedenkt den Ort und die Umstände, an deren er sie schrieb:]

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,

die du in unsre Dunkelheit gebracht,

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. [...]

Von guten Mächten wunderbar geborgen,

erwarten wir getrost, was kommen mag.

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.”

Vier Monate später war Bonhoeffer tot. Er starb durch Strangulation. Doch die tiefe Hoffnung und Überzeugung selbst in dunkelster Nacht, sie zu bewahren, das ist echte Freimaurerei, — wie Lessing sagt — auch ohne Freimaurer zu heißen.

Genau darum konnten wir hier keineswegs einfach vorbeigehen, wenn wir schon die Petrikirche streifen, oder? Bonhoeffer war kein Freimaurer, doch, ganz ehrlich: Freimaurerischer als hier und jetzt, mit seinen Zeilen im Herzen, mit leichtem Rosenduft in der Luft, freimaurerischer wird’s, glaube ich, an diesem ganzen Wochenende nicht mehr, trotz Johannis- und Stiftungsfest und allem, was noch ansteht. Darum freue ich mich, dass ihr hier gerade bei mir seid. Wenn ihr morgen nochmal Rosenduft vernehmt, denkt bitte an diesen Moment. [Denkmal anschauen, mind. 7 Sekunden]

Weiter geht’s zur Trostbrücke!

Trostbrücke

Wir stehen jetzt auf der Trostbrücke am Rand der ursprünglichen Hamburger Altstadt. Bereits 1266 stand diese Brücke hier, geschmückt mit dem Kruzifix als Trost der Christenheit. Das Besondere an dieser Brücke sind heute die beiden Figuren darauf. Schaut euch mal den Kerl hier drüben an: Er hält eine hölzerne Kirche in der Hand. Genau, das ist der Mönch Ansgar, der hier einst die Wikinger missionieren wollte. — Ein großartiges Selfie-Motiv übrigens!

(Ansgar auf Trostbrücke, Foto: Robert Matthees, 2024)

Gegenüber steht Graf Adolf III. von Schauenburg. Dieser gründete die Marktsiedlung der Neustadt, die hier folgt. [Richtung Neue Burg zeigen] Die Straße da vorn heißt auch Neue Burg. Graf von Schauenburg erwirkte für die Hamburgerinnen und Hamburger viele Privilegien und zwar bei Kaiser Friedrich Barbarossa, kurz bevor dieser auf Kreuzzug ging. Am 7. Mai 1189 gewährte er den Hamburgerinnen und Hamburgern Zollfreiheit für alle Schiffe auf der Elbe von der Stadt bis an die Nordsee.

(Adolf III. von Schauenburg auf Trostbrücke, Foto: Robert Matthees, 2024)

Hier unten war einst tatsächlich auch der alte und erste Hamburger Hafen. Hier wurde richtig viel gehandelt, heute schippern die Containerschiffe weiter vorn. — Und mit der Zollfreiheit wurde in Hamburg das Tor zur Welt endgültig geöffnet. Noch heute feiern wir an diesem Datum, am 7. Mai, den Hamburger Hafengeburtstag.

Auf der Trostbrücke sehen wir also vereint: den geistlichen und den weltlichen Herrscher als die beiden Gründer unserer Stadt. — Die Stadt steht also. —

Los geht’s mit der Freimaurerei: Kommt mal mit, gleich da vorn!

Loge im Kaiserhof (vor Patriotischer Gesellschaft)

Wo heute das Haus der Patriotischen Gesellschaft steht, befand sich einst das alte Hamburger Rathaus. 1842 brach jedoch auf der Deichstraße, heute Richtung Elbphilharmonie [in Richtung zeigen], ein verheerender Brand aus. Beim Versuch, die Flammen aufzuhalten, wurde das alte Rathaus gesprengt.

(Patriotische Gesellschaft, Foto: Robert Matthees, 2024)

Genau gegenüber befand sich bis 1873 ein schickes Hotel, der Kaiserhof.

(Kaiserhof, Wilhelm Heuer, 1845)

Die Stadt kaufte ihn 1726 zurück, um ein vornehmes Gasthaus für hohe Gäste zu haben. Der Kaiserhof war die Heimat der ersten Hamburger Freimaurerloge. Und wir reden hier nicht von der heute noch existenten Loge, die mittlerweile den Namen Absalom trägt. Denn diese folgte erst 1737, vier Jahre später. Nein, bereits 1733 erteilte der damalige Großmeister, Earl of Strathmore, elf Gentlemen aus Hamburg die Erlaubnis, hier eine Loge zu gründen.[1] Viel mehr, als dass sie sich hier im Kaiserhof getroffen haben soll, wissen wir jedoch nicht. Ihre Geschichte verlief irgendwie im Sand. Auch als 1737 die Loge d’Hambourg gegründet wurde, wird keineswegs irgendwie auf die vorherige Loge Bezug genommen.

Darum gehen wir mal direkt weiter, dahin, von wo wir mehr wissen: Weit müssen wir dafür nicht laufen, denn vier Jahre später ging’s gleich da vorn um der Ecke so richtig los.

Loge d’Hambourg (Brodschrangen / Große Bäckerstraße)

Wenn wir über die frühe Freimaurerei nachdenken, so begegnen uns Gentlemen in Londoner Pubs, die sich in der Tradition der alten Bauhütten empfinden. Ihre Rituale haben sie denselben entlehnt. Sie betrachten sich selbst symbolisch als unbehauene Steine im Rahmen der großen Idee eines collective improvements, die maßgeblich war für die über 20.000 verschiedenen Clubs im damaligen Großbritannien.[2] Für jedes Interessengebiet gab es welche. Einer der erfolgreichsten war und wurde tatsächlich die Freimaurerei. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Einer davon mag die Struktur gewesen sein, die Desaguliers und andere Altvordere dem losen Clubsystem durch die übergeordnete Großloge gaben. Ein anderer Grund ist sicher der leichte und niederschwellige Zugang zur Bausymbolik. Denn wir alle leben schließlich in irgendwelchen Behausungen und können mit entsprechender Symbolik schnell etwas anfangen. Ein anderer mag das sagenumwobene Geheimnis sein, das anziehend wirkt und Interesse weckt. Noch heute ist es zentraler Bestandteil unseres Markenkerns, würde ich sagen. Dabei liegt das Geheimnis doch eigentlich nur im persönlichen Erlebnis der Freimaurerei, im Herzen eines jeden Menschen, und in der Privatsphäre, die uns die Logen bieten.

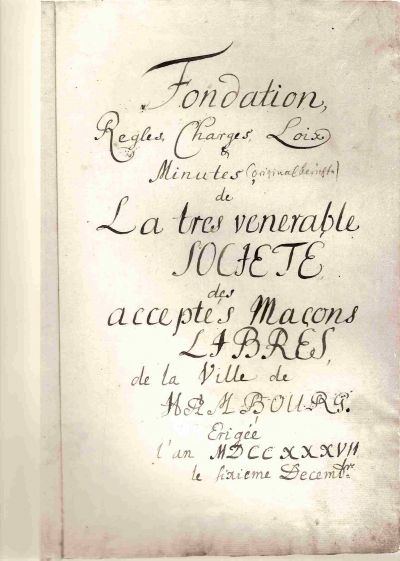

Kann das hier mal jemand lesen — und vielleicht schaffen wir es, das etwas zu übersetzen?

Hierbei handelt es sich um das Titelblatt des Protokollbuchs der Loge d’Hambourg. — Super cool, oder? Sie traf sich auf der Großen Bäckerstraße. [auf Straße / Straßenschild zeigen]

So ein Zufall, da stehen wir ja genau richtig! Die Logengründung fand hier in der “Taverne d`Angleterre” statt, also in der Englischen Taverne, konkret in der Weinstube des Wirts Jens Arbien. An seinen Holztischen trafen sich am Freitag, dem 6. Dezember 1737, sieben Personen.[3] Nahezu alle wurden hier offenbar zu Freimaurern inkl. des aus Norwegen stammenden Wirts selbst. Aufgenommen wurden sie durch den jungen, damals 21 Jahre alten Offizier Br. Charles Sarry. Denn dieser setzte hier die Loge ein.

Br. Sarry wurde vermutlich in Holland Freimaurer. In den Protokollbüchern erscheint er als Provinzial-Großmeister für Preußen und Brandenburg, also unterwegs im Auftrag der englischen Großloge. Ob er das wirklich war, das wissen wir ehrlich gesagt nicht ganz so genau. Auf jeden Fall nutzte Br. Sarry diesen Titel später in Berlin nicht mehr, als die Freimaurerei in Deutschland besser Fuß gefasst hat. Wie auch immer: Das störte hier erstmal keinen.

Den ersten Hammer, also den Vorsitz der Loge, übernahm Baron Georg Wilhelm von Oberg, der ebenso bei der Gründung mit an den Holztischen saß. Wir sehen hier also in der Person von Br. Oberg den ersten Stuhlmeister der Loge d’Hambourg, gemalt 2015 von Br. Jens Rusch.

Was für eine frühe und andere Zeit, oder? Strukturen und Regulierungen steckten noch in den Kinderschuhen. Am 23. Oktober 1740 erschien die Loge schließlich sogar im Register der Londoner Großloge als Luttmann Lodge, so hieß der damalige Stuhlmeister, mit der Matrikelnummer 108 und der Info “The English Tavern, Bunch of Grapes, D[B]eckerstreet Hamburg”.[4] Drei Jahre und drei Stuhlmeister hat es also gedauert, bis sie offiziell und irgendwie normalisiert wurde. Gearbeitet wurde wohl im System der Premier Grand Lodge, also mit einer Version der Rituale, wie wir sie aus 1730 Pritchard kennen; im ersten Jahr noch in französischer Sprache, danach auf Deutsch.

Die Loge und die Freimaurerei in Deutschland entwickelten sich rasch! Sie passte offenbar auch hier perfekt zu den Interessen der Zeit. Davon zeugt vor allem ein Ereignis, das nicht mal ein Jahr nach der Gründung der Loge d’Hambourg geschah. Im August 1738 reiste nämlich eine Delegation der Loge nach Braunschweig in die Breite Straße. Dort gab es den Kornschen Gasthof. Um Geheimhaltung zu wahren, wurde er in der Kommunikation als “Zum Schloss Salzdahlum” bezeichnet. Es hieß, dort wolle ein “Illustre Inconnu”, ein illustrer Unbekannter, zum Freimaurer aufgenommen werden.[5] Und dies geschah auch in der Nacht vom 14. zum 15. August 1738, also von Donnerstag zu Freitag. Dem Illustren wurden am gleichen Abend alle drei Grade erteilt, was damals keineswegs unüblich war. Die Rituale waren auch noch viel rudimentärer. Der illustre Unbekannte wurde indes mit richtigem Namen unter der Matrikelnummer 31 der Hamburger Loge vermerkt. Er gründete sogar selbst eine Loge im Schloss Rheinsberg mit dem Namen “La loge première” bzw. “La loge du Roi notre grand maître”. Von Oberg wurde der Kammerherr des Unbekannten und übernahm die Leitung der neuen Loge, bis schließlich 1739 der Unbekannte selbst den Hammer der neuen Loge übernahm. Nach seiner Thronbesteigung hielt er mit dieser Loge am 20. Juni 1740 die erste rituelle Tempelarbeit in Schloss Charlottenburg ab, denn der illustre Unbekannte, den die Hamburger Delegation in Braunschweig aufnahm, war niemand anderes als der Preußische Kronprinz und spätere König Friedrich II., auch genannt der Große. — Und der Rest ist Geschichte, denn wenn erst einmal so eine royale Person Mitglied ist, ist das Interesse der Zeit geweckt. Das zeigte sich schon in England.

Wir befinden uns hier also durchaus genau in der Keimzelle der deutschen Freimaurerei, von hier aus ging’s so richtig los! Eine andere Keimzelle der deutschen Freimaurerei befindet sich übrigens knapp 500 km elbaufwärts. In Dresden gründete Friedrich August Rutowski, ein Sohn von August dem Starken, ebenso eine Freimaurerloge, im Frühjahr 1738, also ganz kurz nach Hamburg. Die Freimaurerei kam dort indes aus Polen.

Bereits 19 Jahre nach Gründung der Loge d’Hambourg entstand hier in Hamburg übrigens die Adoptionsloge “Concordia”, gegründet am 3. Juli 1759.[6] In der Concordia fanden sich Frauen und Männer zusammen, um gemeinsam im freimaurerischen Selbstverständnis zu arbeiten — davon zeugen die Rituale. Viel wissen wir von ihr leider nicht, vermutlich weil die Geschichte lange Zeit allein von Männern geschrieben worden ist.

Das Haus mit der alten Weinstube gibt es heute nicht mehr. Vieles hat sich hier verändert. Denn Hamburg wurde besonders Ende des 19. Jahrhunderts vor allem zum Tor zur kolonialen Welt.[7] Davon zeugen die damals neuen Kontorhäuser und andere Prachtbauten [bereits dezent auf Sudanhaus deuten], deren Vergangenheit nicht selten aus ihren Namen schimmert.

(Sudanhaus, Foto: Robert Matthees, 2024)

Diesbezüglich gibt es noch viel aufzuarbeiten, auch in Bezug zur Freimaurerei. Ich denke da bspw. an das spätere Absalom-Mitglied Br. Heinrich Hagenbeck, der die Völkerschauen seines Vaters Carl Hagenbeck weiterführte, welcher kurz vor seinem Tod übrigens selbst einen Aufnahmeantrag in der Absalom stellte.[8] Es liegen da unter anderem unglaubliche Berichte über medizinische Untersuchungen an den Teilnehmerinnen vor, auch an 3- und 4-jährigen Mädchen, die ich hier keineswegs wiedergeben werde.[9] Niemand hier sprach ihre Sprache. — Ich wohne keine 15 Minuten vom Tierpark entfernt, an diese Teile der Vergangenheit erinnert dort heute nichts.[10] — Dabei ist Geschichte immer auch Gegenwartsarbeit. Durch ihre Wirkung auf unser Bild der Welt kann sie helfen, aktuelle Privilegien und Stereotype zu hinterfragen. Diese Chance wird hier verpasst.

Oder ich denke an Br. Ohlendorff, Loge Zum Pelikan, der ein riesiges Vermögen mit dem Abbau und Verkauf von Guano-Dünger aus Peru machte.[11] Da die Sklaverei dort seit Mitte des 19. Jahrhunderts verboten war, wurden für die Arbeit unter beißendem Ammoniakgeruch Lohnsklaven aus den chinesischen Kolonien genutzt. Über die Jahre fanden so um die 87.000 Menschen ihren Weg nach Peru, einige schafften ihn sogar wieder zurück. Mit derartigen Beispielen könnte ich noch Stunden weitermachen.

Es kommt also immer darauf an, was wir und wie wir es erinnern. Einseitiges Idealisieren verbirgt dabei die Realität genauso wie Verschweigen oder Canceln. Ja, auch darin sehe ich eine meiner Aufgaben hier und heute, vielleicht gerade weil meine Loge den Namen “Lessing am Tor zur Welt” trägt. Denn ich denke, es ist an der Zeit, dass uns die Welt in diesem Tor endlich beginnt, mehr und mehr auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe, zu begegnen, wie es im freimaurerischen Symbol der Winkelwaage zum Ausdruck kommt.

Facettenreiche historische Prismen befähigen uns, andere Zeiten und Fortschritt wirklich zu erkennen. Und das fordern die Zeiten doch von uns, besonders als Zurückblickende, finde ich. Denn ganz sicher wird es auch mal einen Moment in der Zukunft geben, an dem Teile unserer eigenen Überzeugungen nicht einmal mehr als diskursfähig erscheinen werden.

Doch zurück und abschließend zur Loge d’Hambourg. — Warum diese Anmerkungen zum Kolonialismus an dieser Stelle? Ganz einfach: Wo heute das 1906-1911 erbaute Sudanhaus steht [darauf zeigen], wir befinden uns direkt davor, da vermuten wir die einstige Weinstube von Br. Jens Arbien, das Heim der Loge d’Hambourg.

So viel also zu den alten Logen und ganz kurz zum Reichtum diverser Hamburger Kaufleute, von denen viele Freimaurer waren. — Folgt mir bitte zurück zum Rathaus!

Rathaus (Ecke Mönckebergstraße / Rathausstraße)

Was für ein Bau, oder? 1897 wurde das neue Hamburger Rathaus eröffnet, nach 11-jähriger Bauzeit.

Verwirklicht wurde es von der Architektengruppe “Rathausmeisterbund”, gegründet von Freimaurerbruder Martin Haller. Die Grundsteinlegung erfolgte am 6. Mai 1886. Und schaut es euch mal genauer an: Denn hier wurden so manche Ideen und Stilelemente verwendet, die wir aus unseren Logen kennen.

Freimaurerlehrlinge schauen in sich und begreifen sich als unbehauene Steine, die es mit den symbolischen Werkzeugen der Freimaurerei zu bearbeiten gilt. Diese finden wir in der ersten Ebene des Gebäudes. [auf erste Ebene des Rathauses zeigen]

(Foto: Robert Matthees, 2024)

Freimaurergesellen sollen um sich schauen, um ihren Platz als ganz nach ihrer Eigenart behauene Steine im Tempelbau der Humanität zu finden. Diese folgen über den unbehauenen Steinen. [auf zweite Ebene des Rathauses zeigen]

(Foto: Robert Matthees, 2024)

Freimaurermeister und -meisterinnen schließlich entwickeln auf ihren Reißbrettern Entwürfe, die sie selbst überdauern, sie schauen über sich und kreieren freistehende, eigenständige Kunstwerke, wie wir sie symbolisch in der dritten Ebene des Rathauses erkennen können. [auf dritte Ebene des Rathauses zeigen]

Für mich ist es das schönste Freimaurersymbol im Herzen einer Stadt! Und damit sind wir wieder an dem Punkt angelangt, von dem wir ausgegangen sind. Wir gingen durch frühe Zeiten, begegneten sogar Dietrich Bonhoeffer, und wir wanderten durch die Keimzelle der deutschen Freimaurerei bis zurück ins Hier und Jetzt. Ich bedanke mich, dass ihr mich heute begleitet habt, und hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit bei diesem ersten Programmpunkt unseres Stiftungsfestes. Vielen Dank!

Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön über die Elbe in Richtung Hamburg-Harburg ans Archäologische Museum, deren wunderbare Bilder und Forschungsergebnisse ich für den ersten Teil dieses Rundgangs nutzen durfte[12], und an Br. Christian Polscher, der mir in vielen Emails bei Fragen zur Mitgliedschaft bekannter Freimaurer in Hamburg stets weiterhelfen konnte.

Im Rathaus (Rathausdiele)

Im Rathaus erfolgte noch ein spontaner Vortrag im Anschluss, für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die noch Zeit hatten.

In der Rathausdiele befinden sich 56 Reliefportraits verdienter Hamburgerrinnen und Hamburger. 12 davon sind Freimaurer.

Ich erwähne bspw. Br. Friedrich Ludwig Schröder, den Reformer der deutschen Freimaurerrituale. Sein Portrait war aufgrund einer Ausstellung leider verhangen. So sieht es eigentlich aus:

Gemeinsam entdecken wir auch den Namensgeber meiner Loge, Br. Gotthold Ephraim Lessing:

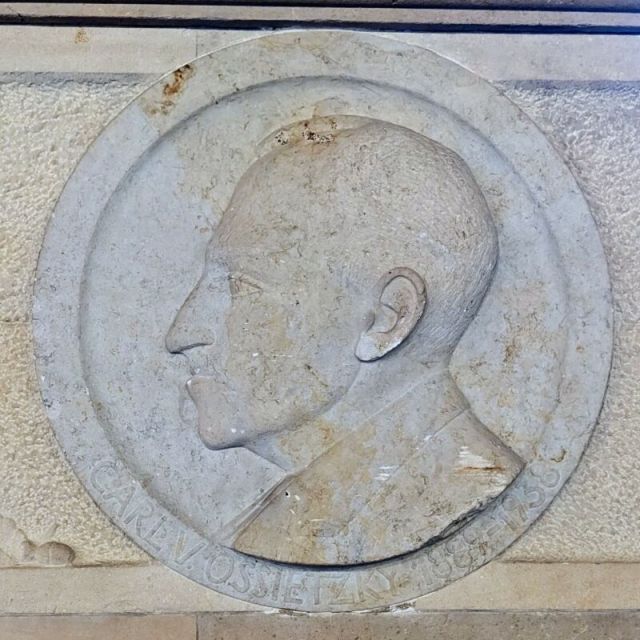

Ausführlich beschäftigte uns Br. Carl von Ossietzky. Ich sprach darüber, wir er in Hamburg seine Frau kennenlernte, eine britisch-indische Suffragettin. Ebenso beschäftigte uns seine freidenkerische Hamburger Loge Menschentum und der Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne.

Ich zitiere Teile einer Logenrede von Br. Carl von Ossietzky:

“Brüder aller Nationen! Baumeister der Zukunft! Wir wollen alle Vorurteile, allen Haß, Hader und Habgier, alle kriegerischen Instinkte, allen törichten Rassen- und Nationaldünkel aus unseren Herzen und Hirnen reißen, denn sie sind Reste vergangener Kulturstufen und für die Gegenwart und Zukunft schädlich. Wir wollen die Gemeinschaft der Menschen freudig als die Grundlage unserer Sittlichkeit anerkennen, denn wir sind alle Menschen, gleicher Art und gleichen Wesens. Wir wissen, woher wir kamen; wir ahnen, wohin wir gehen und wir sind Mittler zum Leben, meine Brüder. Wir wollen Mitkämpfer, Förderer und Führer all jener Bewegungen sein, in denen ein freies Menschentum nach sinnvoller Gestaltung des Daseins strebt, sei es in bewährten alten, sei es in unseren neuen Formen. Werden Menschen neuer Lebensanschauung ihrer Überzeugung willen verfolgt, so muß der Bund seine Streiter auf den Plan senden, um zu schützen oder nach Kräften zu stützen.”[13]

Ich sprach über seine Arbeit als Journalist und Herausgeber der Weltbühne, der größten linksliberalen Zeitschrift der Weimarer Republik – in etwa vergleichbar mit dem Spiegel. Dort wirkte er mit Br. Kurt Tucholsky.

Ossietzkys Stolperstein befindet sich unweit des Hamburger Moorweide-Logenhauses. Für diese und weitere Details verwies ich auf die Ossietzky-Biografie, die ich kostenfrei hier veröffentlicht habe: www.carl-ossietzky.de

Rathausinnenhof (vorm Brunnen)

Abschließend besuchten wir noch den Innenhof.

Hier stellten wir ein wunderbares symbolisches Detail fest. Die unbehauenen Lehrlingssteine ziehen sich an vielen Orten bis hoch in die dritte, meisterliche Ebene:

Denn egal welchen Grad eine Freimaurerin oder ein Freimaurer auch innehaben möge, so gilt unser Lehrlingsgelöbnis doch ein Leben lang.

Robert Matthees

Hamburg, Stadtrundgang am 15.06.2024

Literatur / Fußnoten

- ↑ Vgl. Lane, J. Masonic Records 1717-1894, Second Edition, 1895, S. 65, URL: https://archive.org/details/cu31924030274165/page/64/mode/2up (abgerufen am 14.06.2024).

- ↑ Vgl. Clark, P.: British Clubs and Societies 1580-1800 — The Origins of an Associational World. Oxford: Oxford University Press, 2000, S. 309-349, vgl. Prescott, A.: Youtube-Video “Searching for the Apple Tree: What Happened in 1716? — Sankey Lecture Series in Masonic Studies”. URL: https://www.youtube.com/watch?v=I1cumvKlLcM (abgerufen am 22. August 2022), vgl. Prescott, A., Sommers, S. M.: Searching for the Apple Tree — Revisiting the Earliest Years of English Organized Freemasonry, in: Reflections on Three Hundred Years of Freemasonry. Saint Neots: Lewis Masonic, 2017, S. 681-704.

- ↑ Vgl. Transkript des Protokollbuchs, Original S. 1, in: Kneisner, F.: Die Niederschriften der Loge d’Hambourg 1737-1741, 1920, S. 57.

- ↑ Vgl. Lane, J. Masonic Records 1717-1894, Second Edition, 1895, S. 86, URL: https://archive.org/details/cu31924030274165/page/86/mode/2up (abgerufen am 14.06.2024).

- ↑ Vgl. Transkript des Protokollbuchs, Original S. 46 ff., in: Kneisner, F.: Die Niederschriften der Loge d’Hambourg 1737-1741, 1920, S. 93 ff..

- ↑ Gestiftet von Johann Gottfried Exter (1734-1799), M.v.St. der Loge "Absalom", Provinzial- großmeister von Hamburg und Niedersachsen. (Vgl. Lenning, C.: Allgemeines Handbuch der Freimaurerei. Erster Band. Leipzig: Max Hesse's Verlag, 1900, S. 271/272.)

- ↑ Vgl. Todzi, K. S., Zimmerer, J.: Hamburg — Tor zur kolonialen Welt, 2021.

- ↑ Aufnahme Br. Heinrich Hagenbeck am 19. April 1923 in der Loge “Absalom zu den drei Nesseln” i.O. Hamburg; 1927 wird er im III. Grad geführt. Aufnahmegesuch Carl Hagenbeck vom 20. Februar 1913; verstorben 14. April 1913.

- ↑ Vgl. von Bischoff, T., Akademie der Wissenschaften München, 1882, S. 244.

- ↑ Vgl. Youtube-Video “Menschen ausgestellt im Zoo — Das dunkle Kapitel Völkerschauen | Panorama 3 | NDR”, URL: https://www.youtube.com/watch?v=f58hIJi6Xng (abgerufen am 13.04.2023).

- ↑ Vgl. Charún-Illescas et al.: PERU - GUANO - HAMBURG, 2023.

- ↑ AMH: Mythos Hammaburg, URL: https://amh.de/mythos-hammaburg/ (abgerufen am 14.06.2024).

- ↑ Notizen zu einer Logenrede von Carl von Ossietzky, aufgezeichnet von Walter Berendsohn. In: Weisheit, Stärke, Schönheit – Deutschsprachige Dichter und Denker des 20. Jahrhunderts zur Freimaurerei, herausgegeben von Appel, R. und Oberheide, J., 1998, S. 77.